颜清道长:修道是要拜名师,还是要拜明师?

启清阁

启清阁,专注道学修研。

志在弘扬正道、正法、正信。

颜清道人愿通过所学所修助更多人启悟道法智慧。

现民间各类法脉流传很广,但正统道法传承甚少,希望有助于大家解惑指迷~

颜清道长:dao2628

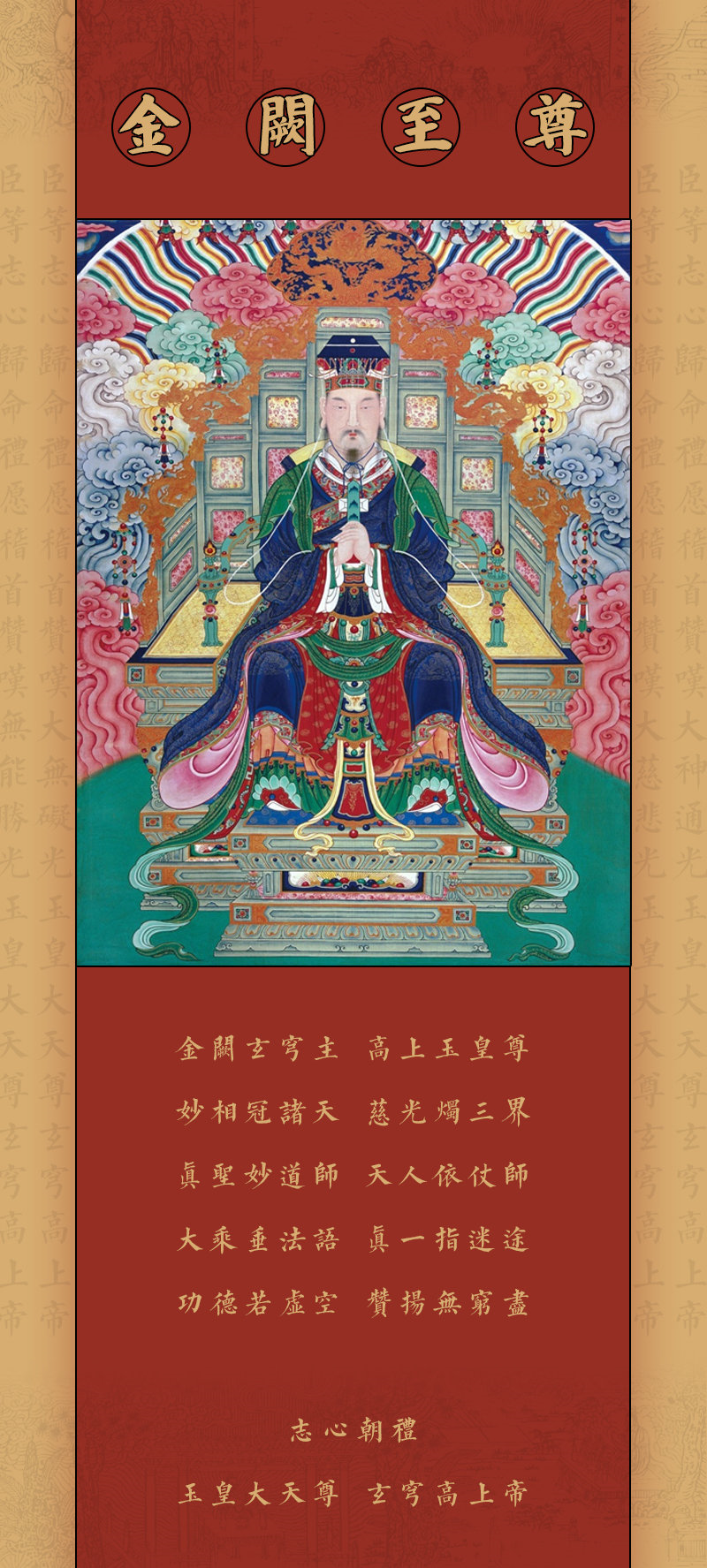

道教修行特别强调道经师三宝的意义,唯有皈依三宝,才能在修道的路上明理、明道。三宝之中,唯有师宝是我们可以接触到的鲜活的修行榜样。所以师父一词,在道教中具有别样的意义。

道教认为,父母给我们的是肉身,而皈于一位道理通明的师父后,其赐予我们的是修行的法身。又言师父如再生之父母,想要学道、修道必须要拜师父,师父找对了才能摸索到修真的法门在哪里。

而道教中还有一个说法,即要拜明师,而不是名师。其意在说明,师父对弟子而言不只是个名号,而是肩负着弟子们终生修行大任的。

很多人在最初了解道教时,往往是看哪位道长更有名气、在世俗社会中有哪些职位名号,总认为名利正是一个人成功的标志。在尘世间,这样的论断或许有一定的道理;但在真正的修行人看来,所有的名利俗务都是累身、累神的负担。先秦时期的道家代表人物杨朱曾提出了“全性保真,不以物累形”的主张,认为保养性命元和的关键便在于不被事务所累。此处之累,并非是不为事,而是不会因为俗尘中的烦扰而乱了修真的这颗道心。

谓明师,其最明白的是修行的根本在于清静。清静并不是从红尘之中跳脱出来,而是能够勇敢地去面对人生必须要经历的一切,同时又可以在诸多琐事中不改真常寂然的本性。这正是拜师要拜明师的原因。

但也有人会因此而对拜明师还是拜名师产生误解,认为修行人就应该隐居山林、不问世事,凡是在世间沾名着利者都不是真修行。这其实又走入了另一种偏执。道教修真不仅仅告诫人们要不染尘俗,还要在具备一定的能力和担当的时候,肩负起“普度人无量”的社会责任。

道教,本以道为教,阐述的是人生之中的阴阳思辨的道理。因此奉道之人,多会从正反两个方面的角度去考虑生活中遇到的种种问题,既要看到的自我与他人之间的长短,同时也要明白同一事件所带来的优劣之别。

懂得阴阳大顺的人,才真正懂得修真的奥义是什么。有很多做了入世功夫的名师,他们展现给世人的是普度人天的形象,是用最具有影响力的方式把道教的形象和理念传递给更多的人。

凡是实至名归的修行者,首先是一位通明道理的道人。此等道人,不但做得了入世的功夫,也能下得了出世的猛志。入世还是出世,只不过是不同阶段的弘道手段。如仅仅只是以是否有名气来断定此人的修行境界,这则是偏隘的一己之见,是在学道之初就要摒弃的魔障。

当一个人以自己的是非观点去判断师父是否值得参拜时,此时的他,并非是想找到一位修行的引导者,而是把师承变成了一种功利性的交换,想要从拜师的行为中给自己带来某些好处与利益。这恰恰误解了道经师三宝的基本含义。

或许是受到很多世俗文学及网络修真小说的影响,如今一些新学道的弟子多会表现地相对急躁,一心只想着要学道法、道术,甚至看不上诵经礼忏、洒扫庭院等本属于道人们的本职之事。正是在此等一步登天的愿求下,其修道成仙的心越是强烈,就越会被网络上某些虚假的名气诱骗。

也正因此,道教才有师父去找徒弟的说法。真正明道的人是在选择合适的传承者去教授,而不是用自己的名气去笼络人心。修行人都知道明师难得,但既是明师又是名师的师父更难得。真正的明,在于自我身心性命的光明,其不但可以照亮自己,更能够感染别人。

道教自古以来便有收徒要考验三年的传统。其实这一层的考验,不仅仅是师父在考验徒弟是否道心坚定,同时也是修道之人对身为引领者的师父观察。公众号:泰山一道人。拜师,是为了能让自己放下审视的姿态,从同是凡人的师父身上学到他的长处,并把其不足的地方作为对自身的警醒,由此才可以把身心全都皈依到三宝门下。师父之于徒弟,所起到的作用在于引领、鞭策和警醒。

修道,并不是一味地从师父的身上去索求,道在自己的身中,能够以人为镜去鉴证自身之道,才是找到了修行的真捷径。在这个过程中或许会出现许许多多的魔障、反复甚至生了退心,而此时却正当修行时。道教修行重在磨练心性,若在此等过程中能对自身的问题进行检省,也就使修行具备了意义与价值。

与芸芸众生相比,师父既是一面可以让你照人照己的铜镜,他更是以身作则的榜样。孔子言“三人行必有我师”,遇到一位名师和明师都是三生之幸。而比之更难的,是从身边普通人的身上去察觉到功行的力量。

真人尚隐,道隐无名,大道不需要去寻找,而是需要去参悟。悟得出玄妙后,才知把名师和明师作对比仍然是自己的执念和分别心在作祟。对于真心想要求道的人来说,人间处处皆是修行场。对曾引领我们修行的人喊一声“师父”,这该是这一生莫大的荣幸。

-END-